病院の案内

医療の質・安全管理室

医療安全・事故防止

近年医療の内容が非常に高度化・多様化し、医療従事者各個人の努力のみによって医療の安全を確保するのは難しくなっています。

当院では医療安全管理者を中心に医療事故の防止に向けた病院全体のシステムの構築に取り組んでいます。

安全で清潔な医療を推進し医療事故を未然に防止するとともに、発生した事故に関する事故原因の分析、調査を行い、再発防止策を検討、協議するなど病院のリスクマネジメントを確保するため、院長の下に医療の質・安全管理室を設置しています。

主な取り組み

インシデント・アクシデントレポート情報の共有と公開

インシデントレポートシステムに入力された情報を、週1回の医療安全カンファレンスで共有し、医療安全対策に役立てています。

データについては病院ホームページ内のQI(クオリティ・インディケーター)のページをご参照ください。

医療安全管理対策委員会を毎月1回定例開催

院内でヒヤリとした、ハッとした事例の内容を検討・分析して医療安全対策に役立てています。

医療安全研修会の開催

・医療法に基づき、全職員を対象に医療安全研修会を開催しています。

・新規採用入職者を対象に医療安全についての研修を行っています。

・看護師ラダーに基づき、研修を行っています。

職場点検・巡視

業務が業務マニュアル等に沿って行われているか確認するために定期的に行っています。

安全意識の啓発

医療の質・安全管理室ニュース「安全速報」を随時発行し、安全対策に必要な共有すべき情報として職員に周知しています。

公益財団法人日本医療機能評価機構認定病院患者安全推進協議会に参加

当院は、2017年4月から参加しています。

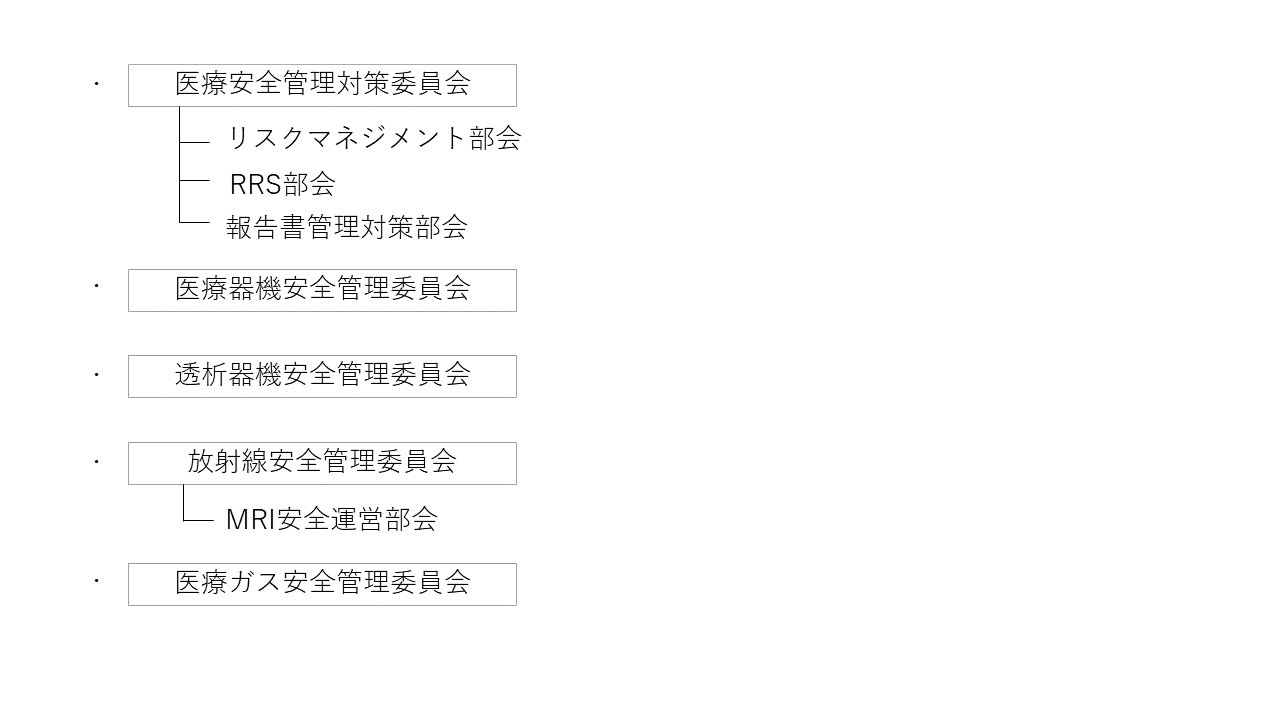

医療安全管理のための体制

患者・ご家族の皆様へ

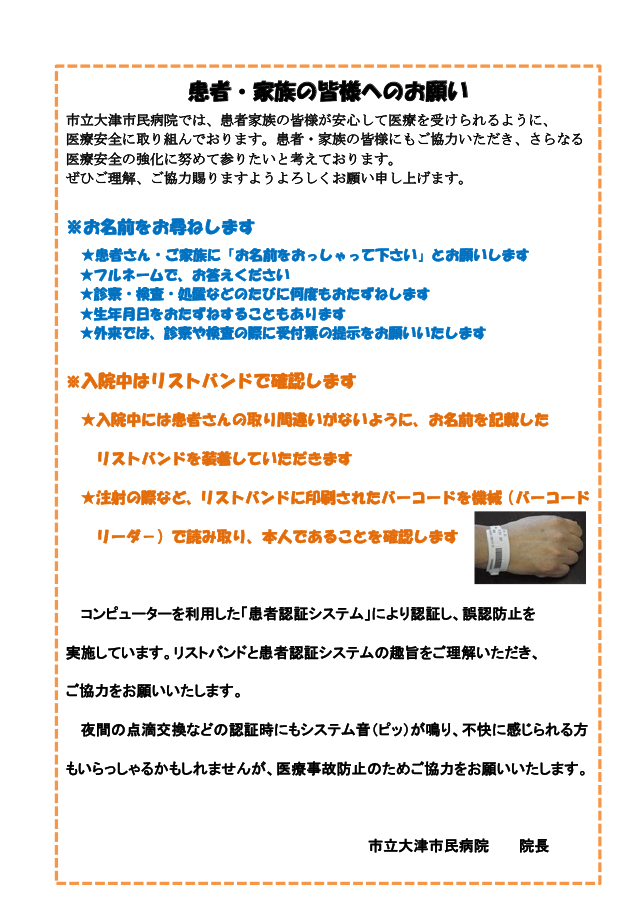

患者間違いを防ぐためにご協力をお願いします

当院では、外来診察時及び検査や処置時にお名前を名乗っていただいてご本人かどうかを確認させていただいています。また、入院されました場合、リストバンド(手首に巻くベルト)をつけさせていただきます。点滴などバーコードリーダーで読み取り、認証を行うことで取り間違い防止に取り組んでいます。

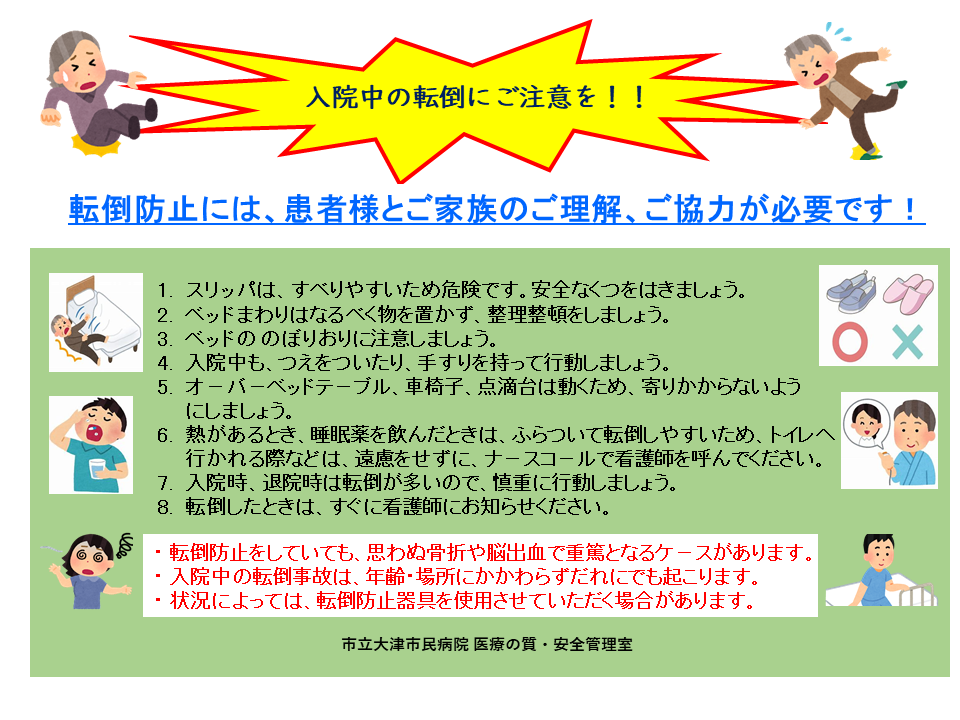

転倒・転落防止のためにご協力をお願いします

当院では、患者さんに快適で安全な入院生活を送っていただくために、生活環境を整備しながら事故防止に努めています。添付文書に掲げた注意事項に気を付けていただき、すべったり転んだりしないようにご家族の方もぜひご協力いただきますようよろしくお願いいたします。